最新消息與故事

- 2022/3/23

- 文/ 徐國森

瞑眩反應

哪些現象是真的所謂「瞑眩反應」(好轉反應)?

這些現象到底會持續多久?

所謂「瞑眩」一詞,最早是出現在《尚書》〈說命〉篇上:「若藥弗瞑眩,厥疾弗療。」

在《孟子‧滕文公》中也曾經說過:「若藥不瞑眩,厥疾不瘳。」「藥攻人疾,先使瞑眩憒亂,乃得瘳(讀音:抽)癒也。」但始終都沒有提到瞑眩會產生那些現象,參閱其它古書也未針對此做進一步的解釋,這個問題在筆者心中也一直是一個問號。

筆者剛開始在行醫時常發現患者在接受治療(包含針灸、服藥、推拿)後,除了一些原本症狀有緩解外,又會產生一些其它令人不適症狀,這個可就讓筆者更傷腦筋了。因此在這個階段,我就對中醫的理論與實踐重新做了一番思考。

在中醫的治療當中有所謂八法—「汗、吐、下、和、溫、清、消、補」,是清代醫家程鐘齡根據歷代醫家對於治法的歸類總結而來的。

程氏在《醫學心悟》中說:「論病之源,從內傷外感四字括之。論病之情,則以寒熱虛實表裡陰陽八字統之。而治病之方,則又以汗、吐、下、和、溫、清、消、補八法盡之。」

而在使用這些方法中,發現如果使用「汗、吐、下」法(吐法因反應較強烈已較少使用)時,那些非預期的症狀的確會出現,因此筆者開始針對使用「汗、吐、下」三法的患者,對其發生的症候及變化作整理,後來發現身體內的代謝物、毒素、酸性物質(尿酸、乳酸、肌酸),在經由皮膚、口鼻、大小二便的管道代謝出去時,一些其它的症狀的確會明顯發生。常見的反應如下:

一、呼吸系統:

類似感冒症狀,發熱、喉痛、全身酸痛、鼻塞、鼻涕。過敏性鼻炎的症狀出現,噴嚏、鼻涕清水或濃涕皆有可能、眼癢。咳嗽而且痰增多易出,亦有黃痰出現。

二、消化系統:

口臭、打嗝、噯酸、口乾舌燥。胸悶、腹脹、腸胃蠕動不佳。腹泄、腸胃蠕動快速,時而腹痛。排出的糞便顏色變深,且有惡臭。

三、循環系統:

心跳加速、心律不整、心悸,或覺心臟無力、胸悶。頭暈、血壓不穩定,有偏高也有偏低者。

四、生殖系統:

月經異常,提前或延後,量亦可能增多或減少。分泌物白帶會增加,顏色或白或黃或紅或黑。子宮收縮較強、血塊增加,會有痛經現象。

五、泌尿系統:

頻尿,尿色較混濁變黃或偶帶血絲。尿量增加,但曾經有尿道炎的患者,可能會有發炎現象,尿量亦會減少。

六、皮膚方面:

濕疹、痘瘡、香港腳、發癢,發生的部位有時會按經絡系統對稱出現。

七、肌肉筋骨:

肌肉酸痛,痛處會遊走,關節處會有腫脹。

八、全身方面:

全身疲倦,虛弱無力,昏眩,視力不佳。睡眠習慣改變,突然嗜睡,或者更難入眠。理學檢查包含尿液或血液檢查異常,例如血糖、血脂肪、膽固醇可能突然大幅的增高。

以上是一般患者比較常見的反應,而大部分的患者會比較疑慮的有兩點:

第一是哪些現象是真的所謂「瞑眩反應」(好轉反應)?

第二是這些現象到底會持續多久?

第一點:一般而言,以上所發生的這些症狀,在經過一段時間後,會自然的趨於減緩,然後慢慢的消失,就是所謂的「瞑眩反應」。

第二點:那到底會持續多久呢?根據經驗,其實沒有一個標準答案,因為這跟以下許多的因素有關。

1️⃣年齡:年紀愈輕者愈快,年紀愈大者較慢,因為心臟的搏動能力直接與循環代謝的速度,因此年紀愈輕的人循環代謝愈快,反應時間也會較快,反之亦然。

2️⃣部位:中醫將人體的五臟由上而下分為肺、心、脾、肝、腎,然後由外而內相應至皮、脈、肌、筋、骨。一般而言在愈上層、外層的部位時間會比較快,像呼吸系統(肺)、皮膚(皮)、循環系統(心)、血液(脈)的時間會比較短。消化系統(脾)、肌肉(肌)次之,而比較深層的問題生殖系統(腎)、泌尿系統(腎)、筋骨關節(筋、骨)部位反應的時間就相對比較久。

3️⃣習慣:有遵守正確生活習慣的人,包括了飲食清淡、適量的喝水、適度的運動(至發汗)、早睡(晚上十一點),這些好轉反應的時間都會比較快。相反的整天飲食油膩、大魚大肉、喝水不足,都坐著不動又熬夜的人,毒素進入身體的速度都比排泄的速度來得快,當然反應的時間就比較久了。

☯️綜合以上幾點,瞑眩反應的時間,一般而言,快者例如年齡較輕,部位較淺層,生活習慣好的人大約是三至七天,其次約二週至一個月;假如年紀已經較大,部位是比較深層的地方,生活習慣又不佳的人時間就會比較久了,約二個月至半年。筆者也有遇過少數比較頑固的情形,甚至超過一年至二年,一些深層的反應才會慢慢解除和消失。

到底為什麼會有這些所謂的瞑眩反應呢?

我們可以從兩個角度,一是從病邪,二是從人體本身機能來看。

一、病邪,可分為三個部分:

1️⃣先天:某些先天性的生理異常和免疫功能的缺陷,例如先天過敏性的疾病,濕疹、鼻炎、氣喘,中醫統稱為胎毒。

2️⃣自然:中醫認為外邪有風、寒、暑、濕、燥、火,因氣候變化會造成人體的不適。依現代的說法可以認為是一些細菌、病毒、寄生蟲等微生物,因不同的氣候環境會適合不同微生物的繁殖,當他們繁殖數量和活性到達一個程度時,自然容易會對人體產生傷害。

3️⃣人為:不當的食物(五味過重,酸、苦、甘、辛、鹹,如麻辣、酒),人工或化學添加食品及藥品,長期服用造成體內毒素的累積。

二、從人體本身的機能來看:

1️⃣先天新陳代謝的能力就不佳,例如不易排汗、便秘,數日一行。

2️⃣生活作息失調,長期熬夜或處於高壓力狀態,容易造成生理上異常的亢進,就是一般中醫所說的肝火太旺。

3️⃣由於臟器受損,尤其是解毒的器官例如肝臟、腎臟,長期下來會造成許多毒素累積,留在體內無法代謝出去。

因此綜合以上所述,我們可以從兩個角度來說。

第一,當我們利用藥物(汗、吐、下法)來幫助人體代謝時,讓毒素從體腔內的五臟六腑、相應四肢的皮脈肌筋骨,經由十二經絡、奇經八脈,從皮膚、口、鼻、大小二便等管道代謝出去,然而在毒素完全代謝出去之前,身體的組織、血液當中的毒素濃度自然會比未代謝之前來的高,因此一些讓身體感到不適的暝眩反應就會發生了。

第二,是從提升身體機能的角度來看。當人體利用正確的運動、作息或藥物(補法)的方式來提升循環的速度,排毒的能力自然也增加,所以也會產生瞑眩反應,根據筆者的經驗,一般用這樣的方式,反應多會比較緩和,也較容易為大多數的人所接受。

現代醫學之父—希波克拉底斯(Hippocrates)在二千五百年前說了一段話:「只要給我一個發燒現象,我就能治癒所有疾病。」

大約一百五十年前,美國順勢療法之父—康士坦丁‧賀林博士(Dr.Constantine Hering),在他的賀林痊癒定律(Hering’s Law of Cure)中對這個過程亦有生動的描述:「所有的痊癒都是由內而外、由上到下的過程,而且與病情進展的症狀順序恰巧相反。」

這些國外優秀的醫學先驅,對人體痊癒過程的觀察與我們從中醫的角度來看也都是不謀而合的。認為人體需經歷過某些形式的好轉之後,才可能將體內潛藏的疾病連根拔起。

疾病的變化往往層出不窮,因此筆者建議大家在做任何的治療(包括中醫、西醫、傳統民俗療法或目前正在興起的許多另類療法),在整個治療的過程中所發生的一些瞑眩反應,一定要請合格的醫師做進一步的診斷評估並與醫者保持良好的溝通與互動,可以減少心理上的不安,度過身體不適的階段,避免前功盡棄,以達到最好的治療效果。

以上這些論點,僅代表個人在臨床上的一些觀察和心得,希望能對大家在健康的道路上有所幫助。

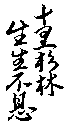

十里杉林基金會為台灣註冊慈善機構/許可文號:北市社團字第1103139288號

十里杉林社會福利基金會版權所有 © 2023